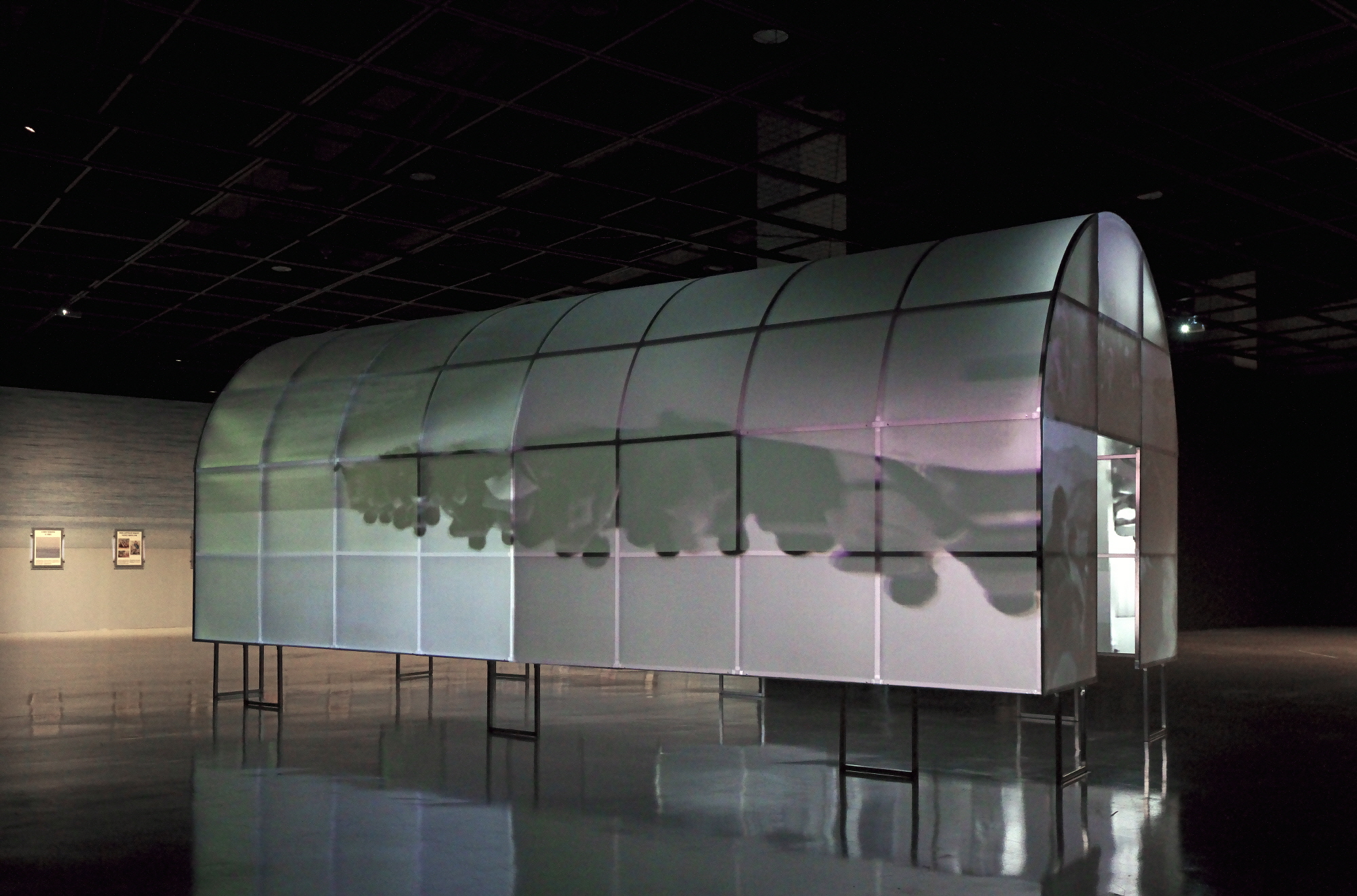

<SURPLUS CLOUD>, 2021, 비디오 설치, 4채널 비디오 프로젝션 매핑, 스테인리스 스틸, 폴리카보네이트, PVC 필름, 350x779x290cm, 32분 44초, 반복재생, 부산현대미술관 커미션

전시명: 《경이로운 전환》 (영문: The Phenomenal Transition)

전시기간: 2021.11.12.-2022.3.20.

전시장소: 부산현대미술관(전시실2)

부산현대미술관 제공(사진: 송성진)

주식, 가상화폐, 부동산에 대한 뉴스들이 폭발하고 노동자에 대한 열악한 처우와 노동현장에서의 사고들이 연일 보도되며 우리의 일상을 뒤흔들 때, 반복적으로 나타나는 동시대적 현상들 간의 공백을 이어주는 것은 무엇일까. 《경이로운 전환》은 돈이 돈을 버는 것처럼 보이는 현상과 노동 없는 소득이 생긴다는 믿음이 상승하는 것에 반해 점차 아래로 꺼지는 인간노동과 그러한 노동력을 발휘하는 노동자의 재등장에서 감지되는 현실 세계의 작동원리를 우리 시대의 주요한 운동성으로 주목한다. 이 전시는 우리 눈앞에 나타난 현상의 반복적인 운동성에 대해 서술하는 13점의 작품을 상호 연결하여 우리 시대의 현실 이해에 재도달하고자 한다.

우리 시대에 소득을 얻는 방식은 두 가지다. 하나는 노동자가 되어 임금을 통해 돈을 버는 것이고, 다른 하나는 직접 노동하지 않고 얻는 불로소득으로 돈을 버는 것이다. 임금은 노동자가 자본가에게 자신의 노동력 사용권을 넘겨줌으로써 받게 된다. 그에 반해 불로소득은 그 노동력의 사용자로서 얻게 되는 자본가의 소득이다. 자본가는 자신이 투입한 것들, 예를 들면 기계. 땅, 건물 등으로부터 소득을 얻는 것처럼 생각하기 쉽지만 빈 공장이나 작동하지 않는 기계가 아무 소용없는 것처럼, 이윤은 노동자와의 관계 안에서만 발생할 수 있다. 따라서 불로소득은 기본적으로 타인의 노동력 혹은 타인의 노동소득을 그 원천으로 삼는다고 할 수 있다. 자본가가 투입한 돈보다 더 많은 돈이 회수되면서 생기는 불로소득은 그 관계 안에서 다시 자본이 된다. 자본이 된 돈은 이처럼 태생적으로 타인의 노동력과 긴밀히 맞물려 있다.

한편 자본의 투입과 회수는 즉각 이루어지지 않는다. 어떤 상품이 생산되고 판매되어 이윤, 즉 돈으로 돌아오려면 그 사이사이에 시간적·공간적 공백이 필요하다. 이 공백을 이어주는 것은 상업 어음, 담보, 대부 등의 신용거래이다. 자본가는 당장 돈이 없더라도 신용을 통해 이러한 가공의 자본을 사용할 수 있다. 가공의 자본은 애초부터 노동자와의 관계 안에서 생산한(할) 상품에 근거한다. 이러한 관계의 반복이 상품을 돈으로, 돈을 자본으로 만들어주고, 자본은 무한 증식할 수 있게 한다. 상품에서 돈으로, 돈에서 자본으로의 무차별한 교환관계와 이동 속에서 인간 노동력이 무분별하게 사용되면서 그것이 자본의 기원이라는 사실은 잊혀 진다. 노동자가 생산하는 상품을 통해 자본이 된 돈은 산업자본가를 거쳐 상업자본가, 대부자본가, 지주 등에게 분할되는 것임에도 불구하고 노동력 대신 기계, 주식, 땅, 건물 그리고 화폐가 그 가치를 낳은 것으로 오인된다. 여기에서 ‘놀랍고도 신비로운’ 믿음이 발생한다. 그리고 이 믿음은 허상이지만 가상-현실로서 우리 시대를 이끄는 주요한 동력이 되고 있다.

전세계적인 감염병의 도래와 그로 인한 격리와 봉쇄 속에서 자본의 투입과 이윤 회수 사이의 공백은 더 커지고 이 공백을 회피하기 위해 또 다른 자본을 끌어오는 방식의 반복으로부터 자본은 끊임없이 자본이 되어 간다. 그럴수록 이와 맞물려 있는 노동력 또한 위기를 면치 못하게 되는데, 그 결과는 노동 혹은 노동소득의 끊임없는 가치 하락이다. 감염병으로 인해 다양한 위기에 대한 인식이 커지는 가운데 전방위에서 자본주의적 착취의 문제를 공론화하고 자본주의가 초래한 생태 환경의 위기를 극복하기 위한 전환의 시도들이 목격되지만, 전지구적으로 맞이한 자본주의의 위기 속에서 우리가 주목해야 하는 곳은 자본 축적의 위기가 아니라 자본의 자기증식이 불러온 모순과 그로 인한 인간의 위기이다.

이 전시는 결국 노동력의 가치 하락이라는 위기가 이윤 창출을 통한 자본 축적 위기를 해소하기 위한 자본주의의 내재된 운동 법칙임을 밝히기 위한 작업이다. 우리 시대는 자본의 축적과 확장을 통해 체제가 유지되는 사회다. 자본주의의 자기혁명을 위한 운동이 마치 인간과 사회를 위한 필연적인 ‘선(善)’인 것처럼 나타나고 있지만, 그것이 결코 진리일 수 없다. 그 증거는 우리 사회에 나타난 수많은 증상들을 통해 감지되고 있다. 이 운동성을 놀랍고도 신비로운 것, 나아가 기괴하고 불쾌한 것으로 읽어내지 않는다면 우리에게 전환은 결코 오지 않을 것이다.

우리 시대에 소득을 얻는 방식은 두 가지다. 하나는 노동자가 되어 임금을 통해 돈을 버는 것이고, 다른 하나는 직접 노동하지 않고 얻는 불로소득으로 돈을 버는 것이다. 임금은 노동자가 자본가에게 자신의 노동력 사용권을 넘겨줌으로써 받게 된다. 그에 반해 불로소득은 그 노동력의 사용자로서 얻게 되는 자본가의 소득이다. 자본가는 자신이 투입한 것들, 예를 들면 기계. 땅, 건물 등으로부터 소득을 얻는 것처럼 생각하기 쉽지만 빈 공장이나 작동하지 않는 기계가 아무 소용없는 것처럼, 이윤은 노동자와의 관계 안에서만 발생할 수 있다. 따라서 불로소득은 기본적으로 타인의 노동력 혹은 타인의 노동소득을 그 원천으로 삼는다고 할 수 있다. 자본가가 투입한 돈보다 더 많은 돈이 회수되면서 생기는 불로소득은 그 관계 안에서 다시 자본이 된다. 자본이 된 돈은 이처럼 태생적으로 타인의 노동력과 긴밀히 맞물려 있다.

한편 자본의 투입과 회수는 즉각 이루어지지 않는다. 어떤 상품이 생산되고 판매되어 이윤, 즉 돈으로 돌아오려면 그 사이사이에 시간적·공간적 공백이 필요하다. 이 공백을 이어주는 것은 상업 어음, 담보, 대부 등의 신용거래이다. 자본가는 당장 돈이 없더라도 신용을 통해 이러한 가공의 자본을 사용할 수 있다. 가공의 자본은 애초부터 노동자와의 관계 안에서 생산한(할) 상품에 근거한다. 이러한 관계의 반복이 상품을 돈으로, 돈을 자본으로 만들어주고, 자본은 무한 증식할 수 있게 한다. 상품에서 돈으로, 돈에서 자본으로의 무차별한 교환관계와 이동 속에서 인간 노동력이 무분별하게 사용되면서 그것이 자본의 기원이라는 사실은 잊혀 진다. 노동자가 생산하는 상품을 통해 자본이 된 돈은 산업자본가를 거쳐 상업자본가, 대부자본가, 지주 등에게 분할되는 것임에도 불구하고 노동력 대신 기계, 주식, 땅, 건물 그리고 화폐가 그 가치를 낳은 것으로 오인된다. 여기에서 ‘놀랍고도 신비로운’ 믿음이 발생한다. 그리고 이 믿음은 허상이지만 가상-현실로서 우리 시대를 이끄는 주요한 동력이 되고 있다.

전세계적인 감염병의 도래와 그로 인한 격리와 봉쇄 속에서 자본의 투입과 이윤 회수 사이의 공백은 더 커지고 이 공백을 회피하기 위해 또 다른 자본을 끌어오는 방식의 반복으로부터 자본은 끊임없이 자본이 되어 간다. 그럴수록 이와 맞물려 있는 노동력 또한 위기를 면치 못하게 되는데, 그 결과는 노동 혹은 노동소득의 끊임없는 가치 하락이다. 감염병으로 인해 다양한 위기에 대한 인식이 커지는 가운데 전방위에서 자본주의적 착취의 문제를 공론화하고 자본주의가 초래한 생태 환경의 위기를 극복하기 위한 전환의 시도들이 목격되지만, 전지구적으로 맞이한 자본주의의 위기 속에서 우리가 주목해야 하는 곳은 자본 축적의 위기가 아니라 자본의 자기증식이 불러온 모순과 그로 인한 인간의 위기이다.

이 전시는 결국 노동력의 가치 하락이라는 위기가 이윤 창출을 통한 자본 축적 위기를 해소하기 위한 자본주의의 내재된 운동 법칙임을 밝히기 위한 작업이다. 우리 시대는 자본의 축적과 확장을 통해 체제가 유지되는 사회다. 자본주의의 자기혁명을 위한 운동이 마치 인간과 사회를 위한 필연적인 ‘선(善)’인 것처럼 나타나고 있지만, 그것이 결코 진리일 수 없다. 그 증거는 우리 사회에 나타난 수많은 증상들을 통해 감지되고 있다. 이 운동성을 놀랍고도 신비로운 것, 나아가 기괴하고 불쾌한 것으로 읽어내지 않는다면 우리에게 전환은 결코 오지 않을 것이다.